2025.11.07

胃炎とは?

目次

胃炎とは?

― 急性・慢性・特殊型などタイプや原因ごとに分けて解説します ―

はじめに

「最近胃が痛い」「食欲がない」…そんな症状の原因は「胃炎」かもしれません。

胃炎とは、胃の粘膜に炎症が生じる状態の総称で、さまざまな原因によって起こります。中には放置すると胃がんに進展する可能性があるタイプもあり、正しい知識と早期の対応が重要です。

このコラムでは、胃炎を「急性」「慢性」「特殊型」の3つに分類し、特に日本人に多い萎縮性胃炎とそのリスクについて詳しく解説します。

胃炎の種類

1.急性胃炎

主な原因

急性胃炎は、短期間のうちに胃粘膜に炎症が生じる病態です。がんの原因となることは基本的にありませんが、症状が強く出現する場合もあるため、入院治療が必要となる場合があります。原因は以下のように多岐にわたります。

- 強いストレス(手術後、外傷、重症感染症など)

- 薬剤(NSAIDsやアスピリンなどの鎮痛薬)

- アルコールや香辛料の過剰摂取

- アニサキスなどの寄生虫

- ウイルス・細菌性胃腸炎

症状

- みぞおちの痛み

- 吐き気、嘔吐

- 吐血、黒色便(タール便)

症状の程度によっては、入院や緊急の内視鏡検査が必要になることもあります。

飲食ができない、出血を伴う、眠れないほどの痛みがある場合などは重症の可能性があるため、早期の医療機関受診が望ましいです。

治療

- 原因物質の除去(薬の中止など)

- 胃酸の分泌を抑える薬(PPI、H2ブロッカー)

- 食事療法と安静

短期間の治療で回復が期待できますが、繰り返すようであれば慢性胃炎への移行もあり得ます。

2.慢性胃炎

胃の粘膜が少しずつ変化していく病態

慢性胃炎は、数ヶ月~数年にわたり胃粘膜に炎症が続く状態です。自覚症状に乏しいことも多く、健診や胃カメラで初めて発見されることもあります。

主な原因

- 薬剤の長期使用

- ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)感染

- 特殊型:自己免疫性胃炎、放射線性胃炎など

中でも最も多く、かつ重要なのがピロリ菌による萎縮性胃炎です。急性胃炎と慢性胃炎で共通する原因も多くあり、急性胃炎を起こし、そのまま炎症が長引いて慢性胃炎の状態になる場合もあります。主な症状は炎症による蠕動低下(胃の動きが悪くなること)に起因します。

- 胃もたれ、膨満感

- 食後の不快感、早期満腹感

- 食欲低下

- 胃痛(心窩部痛)

初期には症状が乏しいこともあり、症状のない方でも胃癌・ピロリ菌感染歴の家族歴やご自身がピロリ菌除菌後の場合は内視鏡を受けていただくことをお勧めします。症状の程度によっては、入院や緊急の内視鏡検査が必要になることもあります。飲食ができない、出血を伴う、眠れないほどの痛みがある場合などは重症の可能性があるため、早期の医療機関受診が望ましいです。また急性胃炎を起こし、そのまま炎症が改善せず慢性胃炎へ移行する場合もあります。

治療

- 原因物質の除去(薬の中止など)

- 胃酸の分泌を抑える薬(PPI、H2ブロッカー)

- ピロリ菌除菌

- 食事療法と安静

胃炎を原因毎に解説

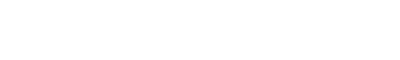

【アニサキス症】

概要

アニサキス症は、サバ・アジ・イカ・サンマ・サケなどに寄生するアニサキス幼虫が原因で発症する胃炎です。魚介類の生食(刺身、寿司、漬け、しめ鯖など)で感染することが多く、日本では特に沿岸地域や魚食文化が根付く地域で多く報告されています。幼虫は長さ2~3cmほどの白い糸状で、肉眼でも確認可能です。

なぜ胃炎を起こすのか

人がアニサキス幼虫を摂取すると、幼虫は胃や腸の粘膜に噛み付き、機械的な刺激とアレルギー反応によって強い炎症を引き起こします。この際、胃壁は急激に腫れ上がり、激しい痛みや嘔吐を伴うことがあります。

主な症状

- 食後数時間~十数時間で始まる強いみぞおちの痛み

- 吐き気・嘔吐

- 時に蕁麻疹やアレルギー症状(全身のかゆみ、発疹)

痛みは鎮痛薬でも軽減しにくく、夜間救急を受診するケースも少なくありません。

診断

- 問診:生魚摂取歴(特に24時間以内)が重要

- 内視鏡検査:胃内に白い糸状の幼虫を直接確認。胃カメラを使って摘出することで症状が劇的に改善します。

- 血液検査:好酸球やアレルギー反応の指標(IgE高値)の上昇が参考になる場合もありますが、初期には変化がないこともあります。

治療

内視鏡での幼虫摘出が唯一の根治療法です。薬剤では幼虫を殺すことはできません。摘出後は胃粘膜の炎症が軽度残るため、数日間は消化の良い食事と安静を勧めます。必要に応じて胃酸分泌抑制薬を処方します。

予防

- 生魚は新鮮なうちに内臓を除去する

- 生魚はよく噛んで食べる

- 冷凍(−20℃で24時間以上)または加熱(60℃で1分以上)で幼虫を死滅

- 酢や塩、醤油では死なないことに注意

【食事による胃炎】

概要

食事が原因となる胃炎は、過度な刺激物の摂取や暴飲暴食、極端な食習慣によって胃粘膜がダメージを受けることで発症します。一過性の急性胃炎として現れることもあれば、繰り返すことで慢性化することもあります。

主な原因

- アルコール過剰摂取:特に高濃度の蒸留酒は胃粘膜を直接刺激

- 香辛料・酸味の強い食品:唐辛子やお酢などは胃酸分泌を促進

- 脂っこい食事や揚げ物:消化に時間がかかり、胃に負担をかける

極端な早食い・大食い:胃の物理的な拡張と消化負担

- 空腹時のコーヒー:カフェインによる胃酸分泌促進

- 寝る直前の飲食:胃内容物の停滞による負担増加

症状

- 胃もたれ

- みぞおちの痛み

- 食後の膨満感

- 吐き気

診断

多くは問診で原因が推測可能ですが、症状が続く場合や出血症状がある場合は胃カメラで粘膜のびらんや発赤を確認します。

治療

- 原因となる食習慣の中止・改善

- 胃酸分泌抑制薬(PPI、H2ブロッカー)

- 制酸薬や胃粘膜保護薬

- 症状が軽ければ1~2週間で改善することが多い

予防・生活習慣アドバイス(患者向け)

- ゆっくりよく噛んで食べる

- 就寝2~3時間前以降は飲食しない

- アルコールは適量に

- 脂質・塩分・香辛料の摂取を控えめに

- 【ピロリ菌/萎縮性胃炎】

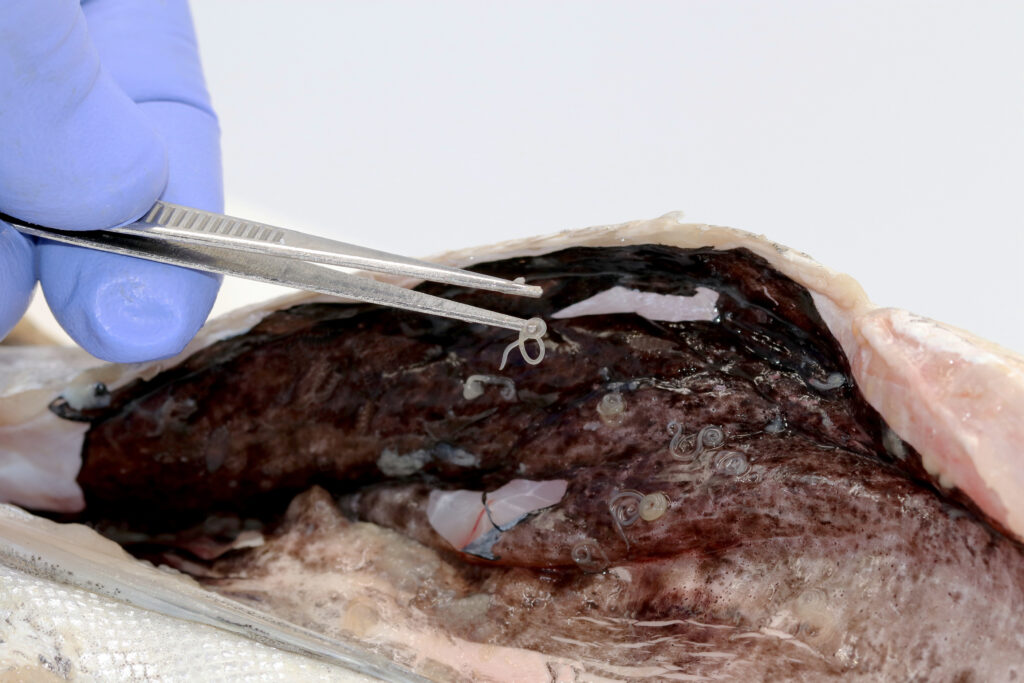

ピロリ菌とは

概要

「ピロリ菌」という名前を一度は耳にしたことがあるかもしれません。

この細菌は、日本人にとって非常に身近でありながら、胃の病気と深い関係があります。実は、胃がんの最大のリスク因子とされ、世界保健機関(WHO)も「発がん性がある」と認めています。

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の中に生息するらせん状の細菌です。胃の強い酸の中でも生き延びるために「ウレアーゼ」という酵素を持ち、自らの周囲を中和しながら胃粘膜に住みつきます。

この菌が胃に感染すると、慢性的な炎症(萎縮性胃炎)を引き起こします。

ピロリ菌の歴史と発見

1982年、オーストラリアのロビン・ウォレン医師とバリー・マーシャル博士が、胃の中に細菌(ピロリ菌)が存在し、胃炎や胃潰瘍の原因であることを発見しました。当時、「胃潰瘍はストレスが原因」と考えられていた常識に反し、医学界に大きな影響を与えました。

マーシャル博士は自らピロリ菌を飲んで感染し、胃炎を発症させるという実験を行い、ピロリ菌の存在を世界に証明しました。この発見により2005年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

日本人とピロリ菌

日本では50歳以上の約6~7割がピロリ菌に感染しているとされていました。これは、上下水道の整備が不十分だった時代に、ピロリ菌が生息する井戸水を使用していたことや感染者の親からの感染(口移しなど)が多かったことによるとされています。

現在の若年層(10~20代)では感染率が10%以下と低下していますが、中高年では依然として高く、胃がんのリスク管理において大きな課題となっていますが、ピロリ菌の重要性が認識され、除菌治療が進んだことで感染者や胃癌の患者は減少傾向にあります。

胃がんとの関係

ピロリ菌は、胃の粘膜に慢性的な炎症を起こすことで、粘膜を少しずつ傷つけていきます。長年にわたる炎症の蓄積により、胃粘膜は次のように変化します。

- 慢性胃炎(軽い炎症)

- 萎縮性胃炎(粘膜が薄く弱くなる)

- 腸上皮化生(腸のような組織に置き換わる)

- 胃がん(腺がん)

つまり、ピロリ菌感染 → 慢性胃炎 → 萎縮性胃炎 → 胃がん という流れでがんの「土壌」が作られていきます。

研究データから見るリスク

- ピロリ菌に感染している人は、非感染者に比べて胃がんのリスクが数倍~十数倍高いとされています。

- 日本の研究では、ピロリ菌陽性者10万人のうち、10年以内に約5,000人が胃がんになると報告されています。

ピロリ菌の検査方法

ピロリ菌の有無は、以下の検査で調べることができます。

検査毎の特性があり、完璧な検査が存在しないため、内視鏡検査+別の検査を併用して診断する必要があります。

- 尿素呼気試験(最も精度が高い) 特定の薬剤(制酸剤)の使用中は検査できない

- 便中抗原検査

- 血液検査(抗体)

- 内視鏡検査:ピロリ菌が感染

- 内視鏡での胃粘膜の検査(迅速ウレアーゼ試験や培養など)

内視鏡を受ける際に、ピロリ菌感染の有無も同時に調べることが可能です。

除菌治療の意義

ピロリ菌が陽性と診断された場合、保険診療で除菌治療が受けられます。

除菌治療によって潰瘍の予防や胃癌リスクの低下効果があります。

またピロリ菌感染によって胃の蠕動機能低下が起きることも知られており、胃もたれなどの症状が改善する場合があります。

除菌の方法

1週間、1日2回の抗生物質2種類と胃酸を抑える薬の内服を行います≒一次除菌

一次治療成功率は約80%程度で、失敗した場合は2次除菌(保険診療)、3次除菌(自由診療)も可能です。一次除菌で使用する薬にアレルギーがある方や耐性菌であることが判明している方は二次除菌の薬剤から使用する場合もあります。

除菌による効果

- 胃がんのリスクが約1/3~1/4に減少

- 胃・十二指腸潰瘍の再発防止

- 萎縮性胃炎の進行抑制

- 胃酸分泌や胃蠕動の改善

除菌により胃粘膜の炎症が改善され、将来の胃がん発症リスクを大幅に減らすことができます。

除菌後の対応

除菌後も胃粘膜の萎縮が進行していた場合、胃がんのリスクはゼロにはなりません。除菌後もピロリ菌感染歴がない方より胃癌のリスクは高いとされています。

一方で除菌が早い方が胃癌のリスクは下がる可能性が言われており、感染が判明すれば基本的には除菌治療の対象となります。

(小児の方、透析中の方は必要性に応じて行います)

そのため、除菌後でも年に1回の内視鏡検査(胃カメラ)による経過観察が非常に重要です。

【ウイルスや細菌による胃炎=感染性胃(腸)炎】

概要

感染性胃炎は、細菌・ウイルス・寄生虫などの病原体が胃粘膜に炎症を引き起こす病態です。急性胃腸炎として下痢や嘔吐を伴うことも多く、冬季や集団生活の場での流行がよく見られます。

主な原因病原体

- 細菌:サルモネラ菌、カンピロバクター、黄色ブドウ球菌、大腸菌(EHECなど)

- ウイルス:ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス

- 寄生虫:アニサキス、ジアルジア など

感染経路

- 汚染された食品や水の摂取(食中毒)

- 感染者との接触や飛沫(特にウイルス)

- 調理器具や手指を介した二次汚染

症状

- 吐き気、嘔吐

- 下痢(細菌性はしばしば血便)

- 発熱

- 腹痛(細菌性では激しい腹痛、ウイルス性は軽度~中等度)

- 脱水症状(口渇、尿量減少、倦怠感)

診断

- 症状と疫学(流行状況、家族や周囲の発症)

- 便培養、ウイルス迅速検査

- 重症例では血液検査で炎症マーカーや脱水の有無を確認

治療

- 多くは自然軽快(ウイルス性)

- 脱水予防のための補液(経口補水液または点滴)

- 細菌性で重症の場合は抗菌薬(カンピロバクターやEHECでは適応に注意)

- 消化の良い食事への切り替え

予防

- 手洗いの徹底(特に調理前後、トイレ後)

- 食品の十分な加熱(中心温度75℃以上)

- 生水や不衛生な食材の摂取を避ける

- 調理器具の洗浄・消毒

【薬剤性胃炎】胃炎を起こす薬

概要

薬剤性胃炎は、その名の通り服用している薬の影響で胃粘膜に炎症が生じる状態です。特に消炎鎮痛薬(NSAIDs)や一部の抗がん剤、抗血小板薬などが原因として知られています。これらの薬は体の別の病気を治療するために必要な場合が多い一方で、胃の防御機能を弱め、炎症や潰瘍を引き起こすことがあります。

特に原因として多い消炎鎮痛薬(NSAIDs)はアスピリンが最初に1897年に発売されました。一方、発売後も数十年に渡ってこのNSAIDsと胃炎。胃潰瘍の関連は明確になっておらず、ストレス・食生活・胃酸過多が原因と考えられていました。

1970年代になって初めてこのNSAIDsが胃の粘膜の防御因子(プロスタグランジン)の産生を低下させ、胃炎や胃潰瘍の原因となることが分かりました。

最近では予防治療(酸分泌抑制剤など)が可能になりましたが、依然として胃炎の原因と見かけます。

原因となる主な薬剤

- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)

ロキソプロフェン、ジクロフェナク、イブプロフェンなど。関節痛や腰痛、頭痛、発熱などの治療に用いられますが、胃酸から胃を守るプロスタグランジンの生成を抑えてしまうため、胃粘膜が傷つきやすくなります。胃炎を起こしたり、悪化すると胃・十二指腸潰瘍を起こしたりする場合もあります。

予防治療などでは約15%の方で潰瘍を発症したというデータもあります。

- 低用量アスピリン(LDA)

心筋梗塞や脳梗塞の予防のために少量を長期服用することがありますが、少量でも胃粘膜障害を引き起こすことがあります。

- 抗血小板薬・抗凝固薬

クロピドグレル、ワルファリンなど。出血のリスクが高まり、胃粘膜が傷ついた際に治りにくくなります。

- ビスホスホネート製剤

骨粗鬆症の薬です。こちらも胃や食道の粘膜防御機能を破壊し、炎症や潰瘍の原因になることが言われています。

- 抗がん剤や分子標的薬

粘膜障害の副作用として胃炎を引き起こすことがあります。NSAIDsと似た理由で炎症や潰瘍を引き起こすことが分かってきました。

症状

薬剤性胃炎は初期には症状が乏しいこともありますが、進行すると以下の症状がみられます。

- 胃もたれ、食後の不快感

- 心窩部痛(みぞおちの痛み)

- 吐き気、嘔吐

- 吐血や黒色便(出血)

無症状でも、定期的な薬の服用歴がある方は注意が必要です。

診断

- 問診:服用中の薬や服用期間の確認 便の性状の確認

- 内視鏡検査:粘膜のびらん、発赤、潰瘍などを確認

- 血液検査:貧血や炎症の有無を評価

治療と予防

- 原因薬剤の中止または変更

可能であれば主治医と相談し、胃への影響が少ない薬に切り替えます。 - 胃酸分泌抑制薬の併用

プロトンポンプ阻害薬(PPI)やカリウムイオン競合型酸分泌抑制薬(P-CAB)、H2受容体拮抗薬などを併用し、胃粘膜を保護します。 - 服薬方法の工夫

空腹時を避けて食後に服用する、十分な水で飲むなどの工夫も有効です。

●長期服用者への注意点

鎮痛薬やアスピリンを長期的に使用する場合、胃炎/胃潰瘍が約15%生じると言われています(一般的には発症率3-4%程度)。そのため、胃腸症状が出現した場合はもちろんですが、無症状でも定期的な胃内視鏡検査を受けることが望まれます。また、ピロリ菌感染がある場合は、薬剤性胃炎のリスクがさらに高くなるため、除菌治療を検討します。

3. 特殊型胃炎

一般的な胃炎と異なる背景を持つタイプ

自己免疫性胃炎(A型胃炎)

概要

実はピロリ菌とは関係なく発症する胃炎もあります。その代表が「自己免疫性胃炎」です。

自己免疫性胃炎は、進行しても症状が乏しいことが多く、健診や内視鏡検査で偶然発見されるケースも少なくありません。しかしこの病気は、ビタミンB12欠乏による悪性貧血や、神経内分泌腫瘍(NET)、胃がんのリスクを伴うことがあり、放置してはいけない病気です。

慢性胃炎の特殊型である自己免疫性胃炎の仕組み、歴史、神経内分泌腫瘍との関係、そして検査・経過観察の重要性についてわかりやすくご紹介します。

自己免疫性胃炎とは?

自己免疫性胃炎(Autoimmune Gastritis)は、その名の通り「自分の免疫が自分の胃を攻撃・一部を破壊してしまう」ことで起きる胃炎です。

主に胃の「体部」と呼ばれるエリアに慢性的な炎症が起こり、胃酸を分泌する壁細胞が破壊されることで、胃酸の分泌が低下し、さまざまな合併症を引き起こします。

この胃炎は、「A型胃炎」とも呼ばれ、ピロリ菌による「B型胃炎」と区別されます。

発見の歴史と背景

自己免疫性胃炎は、かつては「特発性の慢性萎縮性胃炎」として知られていましたが、1960年代に自己抗体(抗壁細胞抗体や抗内因子抗体)の存在が確認され、自己免疫疾患として位置付けられるようになりました。

特に北欧や北米での研究が進み、ピロリ菌陰性でも胃粘膜が萎縮する病気として注目され、日本でも徐々にその診断が普及してきています。

なぜ起こるのか? ~発症の仕組み~

自己免疫性胃炎では、体が自分自身の「胃の壁細胞」や「内因子」という物質に対して自己抗体を作り出してしまいます。

壁細胞の破壊 → 胃酸が出なくなる → 細菌の異常増殖やビタミンなどの吸収障害

胃の体部にある壁細胞は、胃酸(塩酸)を分泌していますが、自己免疫の作用でこれらの細胞が破壊され、胃酸の分泌が著しく低下します(無酸症)。内因子の消失 → ビタミンB12が吸収できない

内因子は、ビタミンB12を小腸で吸収するために必須の物質ですが、この内因子も自己抗体の標的となり、結果的にビタミンB12欠乏による悪性貧血を引き起こす原因になります。

自己免疫性胃炎の症状

ビタミンB12はある程度欠乏してから時間が経たないと症状が出ないことも多いです。そのため初期にはほとんど無症状であることが多く、以下のような症状が出てきたときには、ある程度病気が進行していることもあります。

- 胃の不快感やもたれ

- 食欲不振

- 貧血による倦怠感、めまい、息切れ

- 舌の痛みやしびれ(ハンター舌炎)

- 手足のしびれ(末梢神経障害)

合併症に注意すべき理由

- 悪性貧血(ビタミンB12欠乏)

胃で分泌される内因子が不足することで、小腸でのビタミンB12吸収が障害され、巨赤芽球性貧血(悪性貧血)を引き起こします。

これを更に長期にわたり放置すると、脊髄や末梢神経にダメージを与えることもあります。症状が進行する前に、血液検査で早期に発見し、ビタミンB12の補充(注射や内服)を行うことが重要です。 - 神経内分泌腫瘍(NET)のリスク

無酸症状態では、胃からガストリンというホルモンが過剰に分泌されます。これが、胃に存在する腸クロム親和性細胞(ECL細胞)を異常に増殖させ、神経内分泌腫瘍(NET)が発生することがあります。

この腫瘍は早期には無症状で、内視鏡で偶然見つかることが多いですが、進行すると再発や転移のリスクもあるため、早期発見・治療が重要です。

自己免疫性胃炎の診断

- 血液検査

・抗胃壁細胞抗体

・抗内因子抗体

・ビタミンB12の低下

・ガストリンの上昇 - 内視鏡検査(胃カメラ)

胃の体部を中心に**広範な萎縮や菲薄化(粘膜が薄くなる)**がみられます。

ポリープ(胃底腺ポリープ)や、赤み・網目状の粘膜などが見つかることもあります。 - 病理組織検査(生検)

組織を一部採取し、ECL細胞の異常増殖や、自己免疫性の変化があるかを確認します。

治療と経過観察

自己免疫性胃炎そのものを「治す」治療法はありませんが、以下の合併症の予防と管理が中心になります。

- ビタミンB12の補充(注射または内服)

- 内視鏡による定期的な監視(年1回~2年に1回)

- NETや胃がんの早期発見のための内視鏡生検

- 貧血や神経症状の経過観察

ピロリ菌との違い・同時併存の可能性

自己免疫性胃炎はピロリ菌とは独立した疾患ですが、両者が同時に存在するケースもあります。

近年では、ピロリ菌感染が自己免疫性胃炎の発症を誘発する可能性も報告されており、ピロリ菌除菌後に自己免疫性胃炎が顕在化することもあります。どちらも正しく診断することで、適切な治療と予防が可能です。

まとめ

自己免疫性胃炎は、症状が乏しく気づかれにくい病気ですが、悪性貧血や神経内分泌腫瘍、胃がんなどにつながるリスクがあるため、正しい知識と継続的なフォローアップが不可欠です。

放射線性胃炎

概要

放射線性胃炎は、主に胸部左下や上腹部への放射線治療が原因で胃粘膜が障害され、炎症を起こす疾患です。胃がんや食道がん、胆道・膵臓・精巣腫瘍に対する放射線治療の際に発症することがあり、治療を受けた患者のおよそ30~50%にみられると報告されています。

なぜ起こるのか? ~発症の仕組み~

放射線を照射すると、胃粘膜の細胞に活性酸素種(ROS)が多量発生し、DNAやタンパク質に傷害が加わります。その結果、細胞死や炎症性サイトカイン(例:IL-1、IL-6、TNF-α)の分泌が誘発され、粘膜の炎症や血管障害が進行します。重症化すると潰瘍を発症する場合もあります。

診断

放射線治療を受けてから3‐6か月経過して心窩部の痛みや出血症状がある場合には放射線性胃炎を疑います。検査は基本的に胃カメラになります。

内視鏡検査(胃カメラ):主な内視鏡所見

- 毛細血管拡張;特に照射範囲に一致して、粘膜の毛細血管が拡張します。見た目は網目状やびまん性の拡張が目立ちます。

- 粘膜浮腫・発赤; 粘膜が腫れて赤くなり、照射範囲に一致して浮腫状・易出血性に見えることが多いです。

- 易出血性脆弱粘膜; 内視鏡の軽い接触でも出血しやすく、著しい脆弱性(刺激に弱くもろい粘膜)が観察されます。

治療

酸分泌抑制剤を使用します。出血がある場合には内視鏡で止血を行う場合があります。その他に副腎皮質ステロイドや炎症性腸疾患に使用する5-ASA製剤を使用する場合もあります。

番外編:最近注目されている胃炎もかんたんに紹介します

【NHPH(非ピロリ性ヘリコバクター)感染症】

ピロリ菌以外にも、類似した胃炎を起こす、ピロリの仲間の菌が存在します。具体的にHelicobacter suisやHelicobacter heilmanniiなどの「NHPH(non-H. pylori Helicobacter)」による胃炎が報告されています。

これらは人獣共通感染症(人と動物で相互に伝播・感染する病気)であり、以下のような特徴があります:

- 感染率は1~3%と低いが、診断されていない例も多い

- 鳥肌胃炎、慢性胃炎、MALTリンパ腫などの病変を引き起こす

- 診断は鏡検法やPCR、抗体検査があります

- 治療はピロリ菌と同様の除菌薬が有効とされるが、保険適用外です

【PPI・P-CAB関連胃症(Gastropathy)】

逆流性食道炎、胃炎、胃十二指腸潰瘍の治療や予防などに広く使用されるプロトンポンプ阻害薬(PPI)やカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)の長期使用により、胃粘膜に変化が生じる「薬剤関連胃症」が注目されています。これには以下のような特徴があります。

- 胃底腺ポリープの形成、数個~数十個のポリープが発生、薬の使用を続けると増大・増加を続けます。ポリープから出血などをきたすことがあります。

- 胃酸分泌低下による細菌の異常増殖;胃炎症状を起こすことがあります

- 内視鏡所見では網目状粘膜や浮腫性変化が見られる。こちらに関しては症状はないことが多いです。

これらは「胃炎」ではなく「胃症(gastropathy)」と呼ばれることがあります。無症状の場合もありますが、他の胃炎と同様の症状を示すこともあります。PPI・P-CABの中止により治癒する場合がほとんどです。

【胃梅毒・サイトメガロウイルス(CMV)胃炎などの稀な感染性胃炎】

免疫不全状態や性感染症の増加に伴い、以下のような特殊感染性胃炎の報告も増えています。

胃梅毒

胃梅毒は、胃粘膜に潰瘍やびらんを形成します。症状は上腹部痛、悪心、嘔吐などです。胃炎にとどまらず胃潰瘍に進展することがあります。診断には梅毒血清反応(RPR・TPHA)と病理組織でスピロヘータの確認が有用です。梅毒の既往歴や性感染症リスクの問診も重要です。治療はペニシリン系抗菌薬が第一選択で、早期治療により症状は改善します。免疫不全者では進行が早いため注意が必要です。

CMV胃炎

サイトメガロウイルス(CMV)による胃炎は、免疫抑制状態(移植後、HIV感染、抗がん剤治療など)で多く見られますが、病気がない方でも発症するケースがあります。症状は腹痛、悪心、出血などで、内視鏡では潰瘍やびらんが確認されます。診断には病理組織での封入体検出、CMV抗原染色、PCR検査が有効です。治療はガンシクロビルやバルガンシクロビルなどの抗ウイルス薬が中心で、免疫状態の改善も併せて行います。重症例では入院管理が必要です。

EB関連胃炎

EBウイルス(Epstein-Barr virus)関連胃炎は稀な疾患で、特に免疫抑制状態や胃癌との関連が示唆されています。症状は軽度の胃痛や不快感が多いです。診断には内視鏡検査とその際に採取した細胞でのEBER(EBV-encoded RNA)による免疫染色やPCR検査が用いられます。治療は基本的に支持療法ですが、癌の合併が疑われる場合は外科的切除や化学療法の検討が必要です。経過観察と定期的な内視鏡フォローが推奨されます。

まとめ

胃炎はよくある病気ですが、原因やタイプによって対応が大きく異なります。特に慢性的な萎縮性胃炎は、将来的な胃がんのリスクと深く関わっており、早期発見・ピロリ菌除菌・内視鏡によるフォローアップが重要です。

「なんとなく胃の調子が悪い」と感じるときは、お早めにご相談ください。

当院では内視鏡専門医が丁寧に胃の状態を評価し、患者さま一人ひとりに合った治療と予防をご提案しています。